2024年6月9日更新

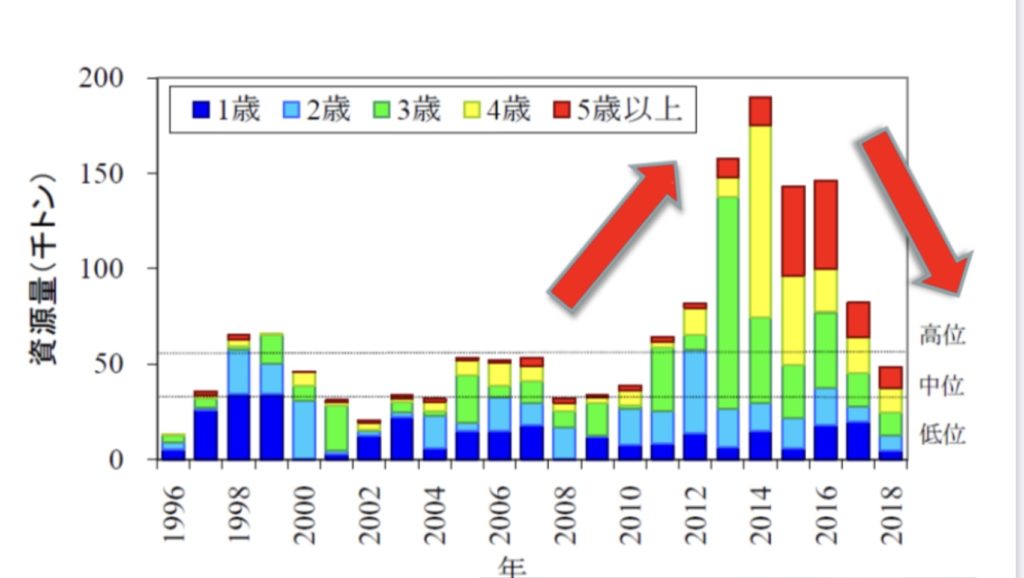

イカナゴ資源は2024年にさらに悪化。大阪湾・宮城県が休漁、事故が起きてからブレーキを踏むでは遅い。科学的根拠に基づく資源管理が行われておらず、成長乱獲が続き改善する見込みはない。海水温上昇や水が綺麗になったなど環境に責任転嫁を続けている事態ではない。グラフも更新2024年6月9日

シラスとは?

小魚の問題を投稿したところ、それではシラスの漁獲はどうなのか?と、とらえられる方が多かったようです。みなさんが食べられているシラスの大半はカタクチイワシの子供です。今回はそのシラスについての投稿です。

普段食べられているシラスにはいくつか種類があります。カタクチイワシのシラスほどメジャーではありませんが、マイワシやウルメイワシの稚魚もシラスです。また、シラスとは呼びませんが、後述するイカナゴ(コウナゴ)の稚魚も、ちょっと細長いシラスのように見えます。

ところで、養殖に使うウナギの稚魚もシラス(ウナギ)と呼びます。その昔、スペインなどでシラスウナギを食べる習慣がありました。今では資源が激減し日本同様に絶滅危惧種となり、代わりにスリミを使ったイミテーションのシラス(ウナギ)の製品が売られているのです。

日本人は小魚が大好き

スーパーの魚売り場に行けば、必ずと言ってよいほど目にすることができるシラス。その主な親であるカタクチイワシは、春から秋までの長い期間に渡って産卵します。冷凍して解凍したシラスも広く出回っていますので、周年供給されているのです。シラス丼、パスタ、おにぎリと様々な料理に相性抜群ですね。

そんなシラスは沿岸で、細かい網目の網で漁獲されています。稚魚を獲っても資源は大丈夫なのでしょうか?現状では、禁漁期間を設けていることがあるそうですが、カタクチイワシには肝心の数量を管理する漁獲枠さえありません。

漁獲量の推移を見てみる

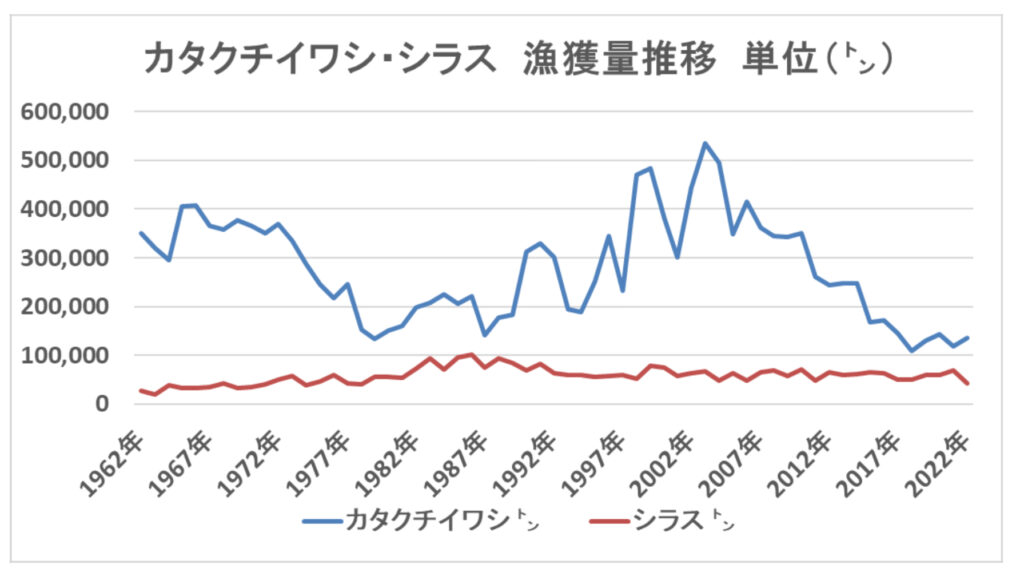

全体で見ると、青の折れ線グラフが親のカタクチイワシの漁獲推移で、赤がシラスです。カタクチイワシの漁獲量は、 1956年~2018年の平均で297,495㌧、2018年の漁獲量は109,800㌧と大きく減少しています。一方で、シラス(注)の同平均で54,868㌧、2018年は50,000㌧と親のカタクチイワシの漁獲量の推移と違いほとんど変化がありません。

これは、シラスの漁獲は小規模な沿岸漁業による漁獲主体であるため、仮にシラスの資源量が多かった時期でも、増えていても物理的に獲れなかったものと推定されます。

ただしこれも、イカナゴですでにそうなってしまっているように、資源量が大きく減ってしまい禁漁を強いられたり、ほとんど獲れなくなってしまう事態になる懸念もあります。

(注:シラス=カタクチイワシの稚魚という前提)

こうすれば問題はない

シラスを獲ってもよいのか?に対しては、まず産卵できる親の資源量が持続可能(サステナブル)なレベルであれば、問題ないと言えます。つまり、シラスのような稚魚を獲ってしまうこと自体が本質的な問題ではないのです。魚を減らすことなく獲り続けられる最大の親の資源量を維持しながらの漁獲となっているかどうかが問題なのです。

魚を減らすことなく獲り続けられる最大量をMSY(最大持続生産量)と呼びます。漁業先進国より数十年遅れて、漁業法改正で、その考え方がようやく取られることになりました。

困ったことに日本はMSYをほとんど無視してきましたが、この考え方は、1996年に日本が批准した国連海洋法や2015年に国連で採択されたSDGs14(海の豊かさを守ろう)の中でも明記されています。

シラスのような稚魚であっても、卵を持っている魚であってもMSY(最大持続生産量)を維持できる漁獲量であることが不可欠です。そしてそれが漁獲枠(TAC)と個別割当制度(IQ、ITQ、IVQなど)でセットになれば、あとは漁業者が経済的なことを考えて、どの時期の魚を獲れば単価(水揚げ金額)が上がるか考えて漁をするだけになります。

単価が高い魚は、それだけ食用として消費者にとって価値がある魚ということです。消費者にも、漁業者に取っても価値がある魚を獲るべきであって、現在のように多くの親の魚が減ってしまい、価値がない小型の魚まで獲ってしまう構図は、言うまでもなく、最悪のケースなのです。

海外のケース

カタクチイワシやイカナゴは海外でも多く漁獲されています。カタクチイワシ(アンチョビー)の漁獲で有名なのがペルーです。ペルーでは資源量の増減により大きく変化しますが、年間100万㌧以上も漁獲されています。ただし、彼らはシラスのような幼魚は漁獲しません。幼魚の比率が増えてくると、その漁場での漁獲を禁止して資源を維持します。

またイカナゴはノルウェーやデンマークなどの北欧諸国でも獲られています(写真)。ノルウェーでの年間漁獲量は、2019年の漁獲枠125,000㌧に対して124,786㌧でした。消化率は99.8%。ちなみに日本のイカナゴ漁獲量は、漁獲量の減少が止まらず14,600㌧(2018年)でした。そしてこれらの国々でも、ペルー同様に稚魚は漁獲しません。なぜなら食べる習慣がなく、幼魚に価値がないからです。

カタクチイワシや、イカナゴの水産資源管理には、ペルーやノルウェー・デンマークと日本には決定的な違いがあります。それは、科学的根拠に基づいた漁獲枠(TAC)の有無です。さらにこれらの国々は漁獲枠が漁船や漁業者に配分される個別割当制度(ITQ/IVQ)が設定されて、資源管理が行われています。

これらの国々でも、もし稚魚に価値を見出せば獲りに行くことでしょう。しかしながら、稚魚を獲れば親の資源量に悪影響を与える「成長乱獲」が起きる懸念があります。そこで間違いなく将来の資源を持続的にするための「親の資源量」を残すことを考えた上で、実施することでしょう。

つまり、シラスを獲ってよいかについては、科学的根拠に基づき、カタクチイワシのMSY(最大持続生産量)を維持できる量であるかどうかなのです。それができる範囲の漁獲であれば問題ありません。

逆にいうと、現在のように漁獲枠を設けず、カタクチイワシの資源をどれだけ残すかも決まっていない状態で、シラスを獲り続けることは、将来に禍根を残すリスクが高いということです。

シラスの資源量は、もちろん環境要因によっても影響を受けます。しかしながら、魚が減っているのを、自国の水産資源管理制度の不備にあることを棚に上げて、環境や外国のせいにばかりに責任転嫁をしてしまうのはよくありません。

結局は、すでに様々な魚種で起こっているように、魚が減って、漁業者のみならず、魚で生計を立てていた皆さんや、我々消費者含めて、多くの人を巻き込んでしまいます。

農水省データ 編集

イカナゴを例に取ると、4年連続の禁漁になった伊勢湾・三河湾や、不漁が全国で続くなか、せめて宮城だけでもと言われた宮城も、昨年のわずか3%、24㌧の水揚げとなり、壊滅的になってしまいました。

一方で、資源管理を科学的根拠に基づいて、漁獲枠を設定し、それを漁船ごとに個別割当制度で運営しているノルウェーでは上記のように、資源が豊富で豊漁でした。

グラフを見ると、全体では日本のイカナゴの漁獲量が減り始めたのは、1980年代以降で、それが現在に至っていることが分かります。

激減した理由として近年の温暖化が挙げられています。短期的には、それも影響していることでしょう。しかしながら、イカナゴが減っていると言われる現在より、30年ほど前から明らかに減少が始まっていたことが分かります。

イカナゴが激減した理由は、日本の水産資源管理制度に根本的な原因があり、それに近年の温暖化が追い討ちをかけているのではないでしょうか?

また、ノルウェーの方が、必ずしもイカナゴがたくさんいるから漁獲量が多いというわけではありません。日本では1970年台に20〜30万㌧も年間で漁獲されており、この数量はノルウェー昨年の漁獲量よりも多かったのです。

海域により多少の凸凹はあっても日本全体での上記の結果は、決して偶然ではなく、水産資源管制度による違いに起因する必然です。シラスは、親のカタクチイワシを含めて、ノルウェー同様に科学的根拠に基づき、早急に枠を決めて管理すべきなのです。

イカナゴ類の漁獲量減少が止まらない 農水省データ編集

Fisk Japan HP

YouTubeはじめました おさかな研究所