2025年1月2日更新。

東日本大震災によって起きた放射性物質の問題で強制的に三陸で海洋保護区ができました。マダラ、イカナゴ、サバをはじめ一時的に水産資源が急増しました。しかしながら、資源管理が機能せず、今では震災以前より悪い状態になっています。ところが、どこからも反省の声は聞こえてきません。資源管理制度の不備のため同じ間違えを繰り返してしまいます。社会が気が付くまで誰かが指摘せねばなりません。それを実行していきます。2025年1月2日加筆

震災後の10年間に起こったこと

2011年3月11日に起きた東日本大震災。2021年の今年で10年が経過しました。残念ながら、この間に起きた事象を分析すると、どれだけ多くの水産業、そして漁業を復活させる機会を逸してしまったか分かります。

巨大な漁港や市場が出来ても、肝心の魚が少なければ無用の長物と化します。一方で、巨額が使われている設備に対して、漁業先進国と同様に資源管理ができて、魚が持続的に獲り続けられる仕組みがあれば、とても役に立つ設備となります。この違いはとても大きいです。

輸入水産物の日本離れ

すでに震災前から、国内で水揚げされる加工原料の減少は深刻でした。その分を三陸にカラスガレイ、マダラ、アカウオなどの底魚類資源などが北欧や北米などから輸入されて製品化、国内市場に供給されていました。

そんな時、震災で石巻、女川、気仙沼を始め多く加工場が被災。工場が再稼働を始まるまでの期間、生産は止まっても消費が止まるわけではありません。

そこで、すでに中国やタイなどで原料を北米や北欧から輸入して日本に加工品を輸出する仕組みが加速しました。もともと中国では、一旦輸入した水産物を国内で消費するわけではなく、保税加工して製品を輸出し「加工賃」を主な収入としていたのです。

しかしながら、この間に中国の国内消費が経済成長とともに急速に発展。水産加工場は民営化が進み、自国で輸入し、中国国内と日本を含めた海外市場を比較しながら販売する会社へと変わって行きました。

当初は日本の輸入業者が在庫の資金面も見ていました。しかしながら、中国側の資金が増えて行くことで、日本離れが増えて行きます。

もともと中国の水産加工は、日本人が多くの技術指導者を長期間派遣し、日本に輸出できるまでに品質レベルを上げて今日があります。しかし、時間の経過とともにその認識は薄れ、かつての協力関係は、水産原料を買い付ける際の競争相手と変わって行きます。

しかしこれは、水産物に限ったことではありません。それどころか、形式は異なるにせよ、米国の自動車産業を後発の日本が凌駕した際にも、同じようなことが起きています。

日本の水産業の技術が、中国を始めとするアジアの国々に流出していくのは時代の流れだったのです。

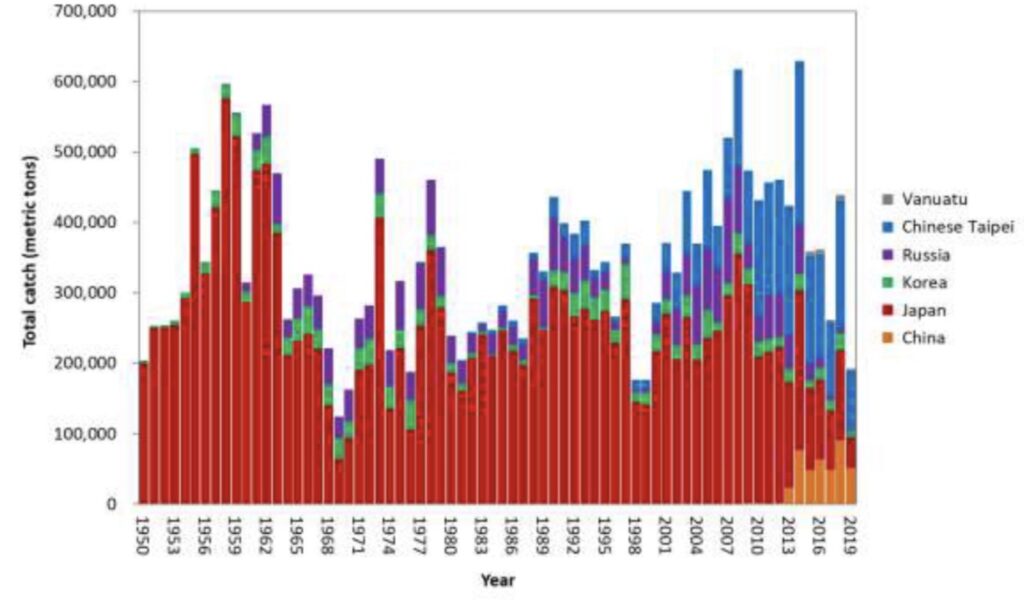

中国を始めとするアジア各国の水産業の変化

人件費が安いという理由で始まった、中国を主体とする海外での水産加工。このため、当初の加工場は、作業用のテーブルと包丁と冷凍機があれば始められるような設備でした。それが、人件費の上昇で機械化が進み出し、海外で加工して日本に輸入するビジネススタイル自体が変わりつつあります。

昔、日本の加工場で、魚の水揚げ量が多かったという理由で水産加工を始めた加工場は、使用する魚が輸入物に切り替わったことで、いつの間にか競争力を失っていたのです。

海外から冷凍魚が東京に輸入されて、三陸の加工場へ輸送。そこで加工して東京などの消費地で販売するのが、国内の水産資源枯渇により始まったビジネスモデルの1つでした。

しかし、海外から直接日本ではなく、一旦中国に向けて、そこで加工して東京、大阪、九州などの各地に製品を再輸出する新しいモデルが進んでいました。中国などで加工するこの形の方が、品質の違いは別としてコスト面では、物流面で有利になってしまいました。

これからさらに、中国に限らず、タイ、ベトナム、インドネシアといった国々も、海外から加工原料を買って自国と輸出市場を両睨みしてバランスを取って販売する業者が増えて行くことでしょう。そして、各国とも輸入原料の買付け競争が激化し、利幅が減少していきます。

そして自国の水産原料が1番競争力があることに気付くのです。歴史が繰り返すのは、日本だけではありません。

震災と水産資源

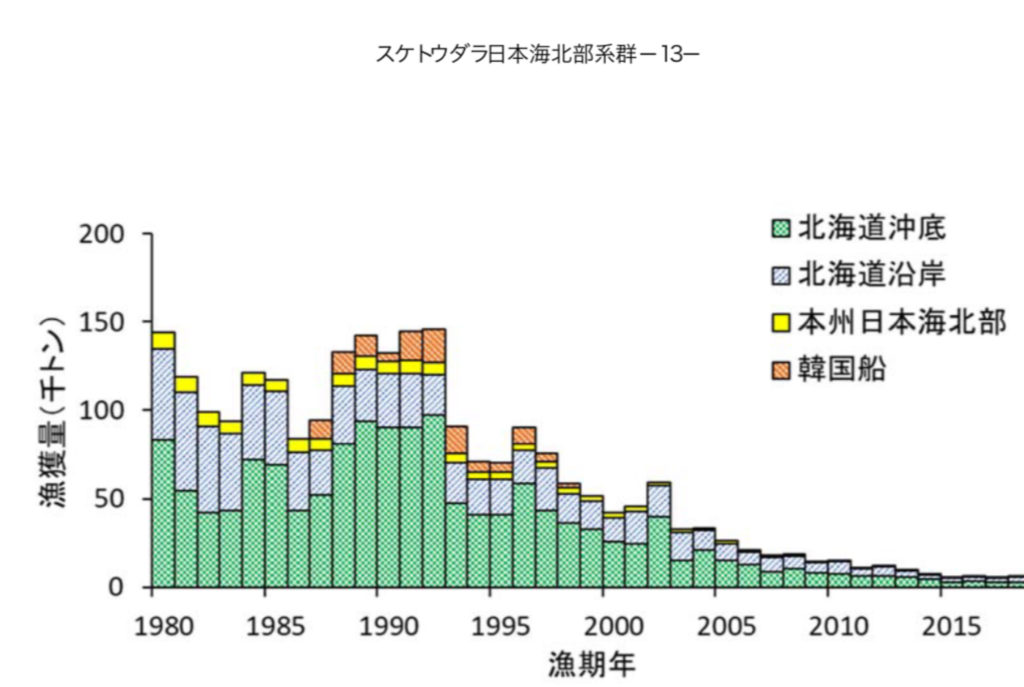

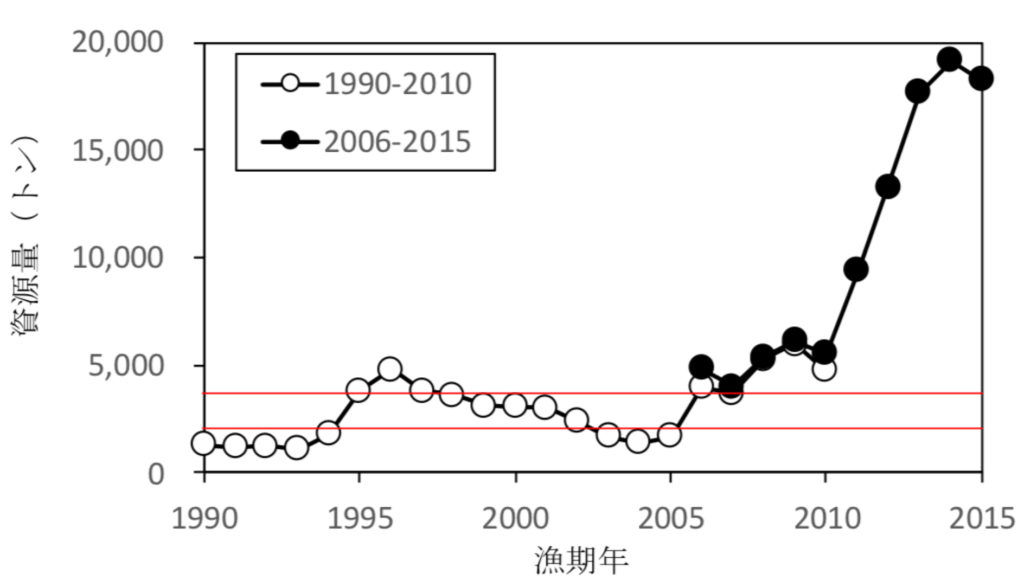

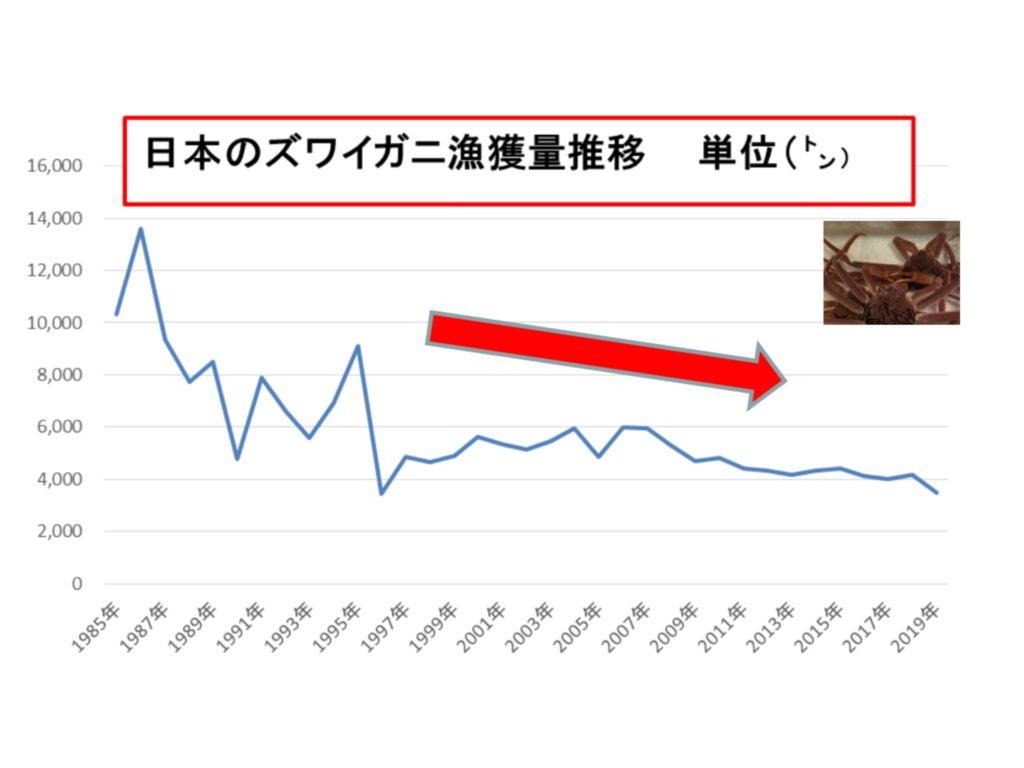

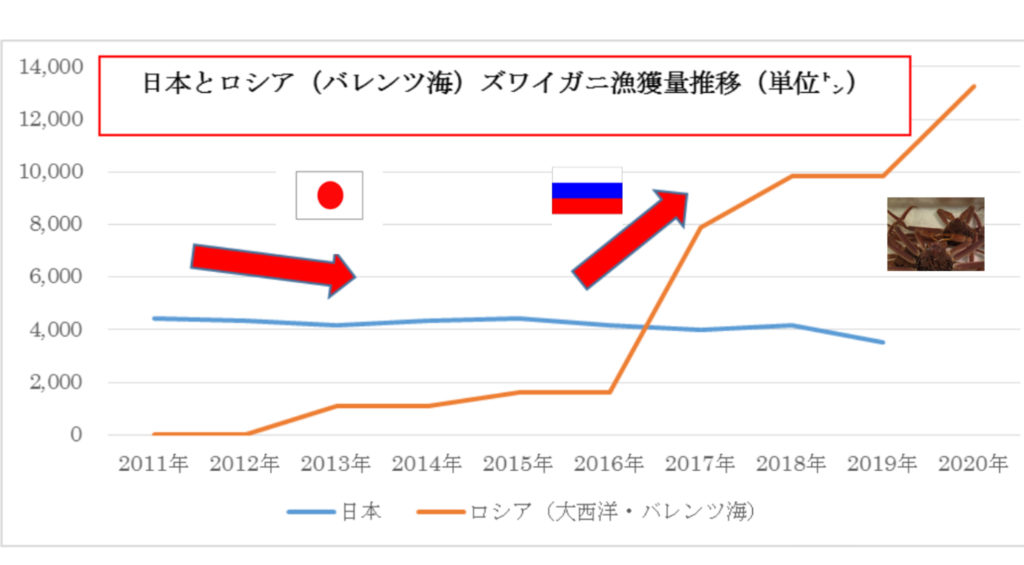

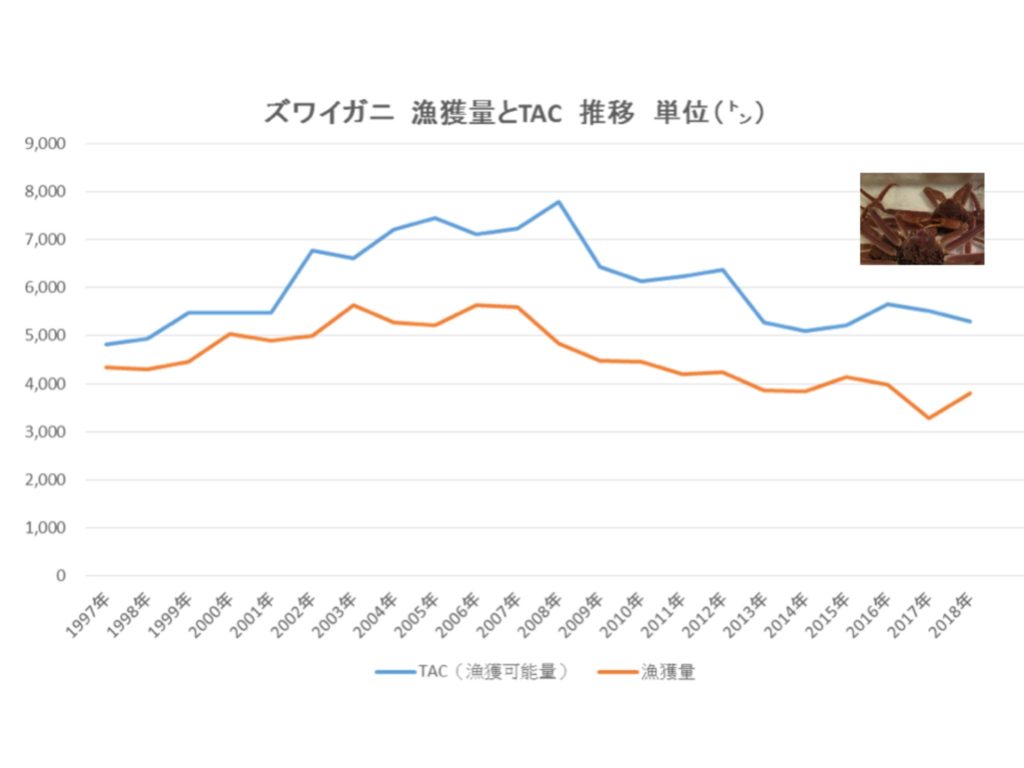

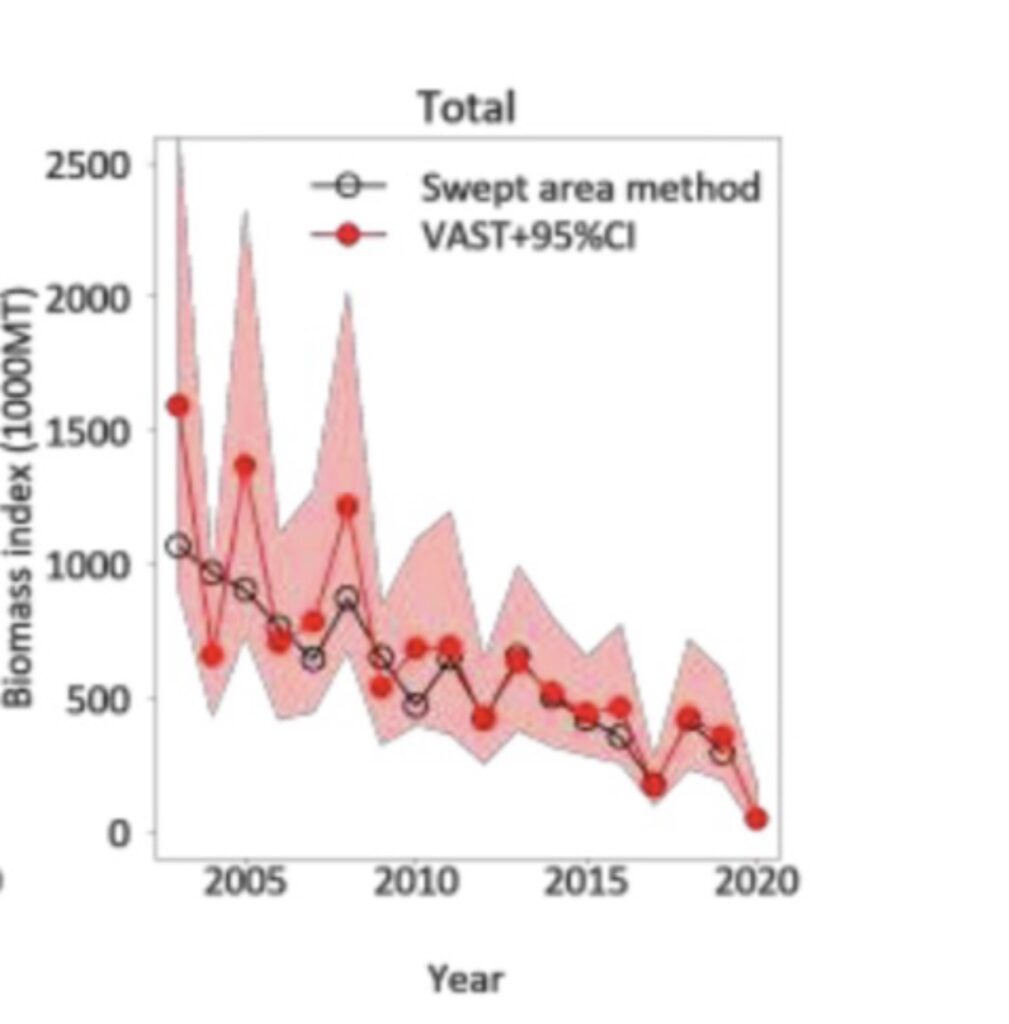

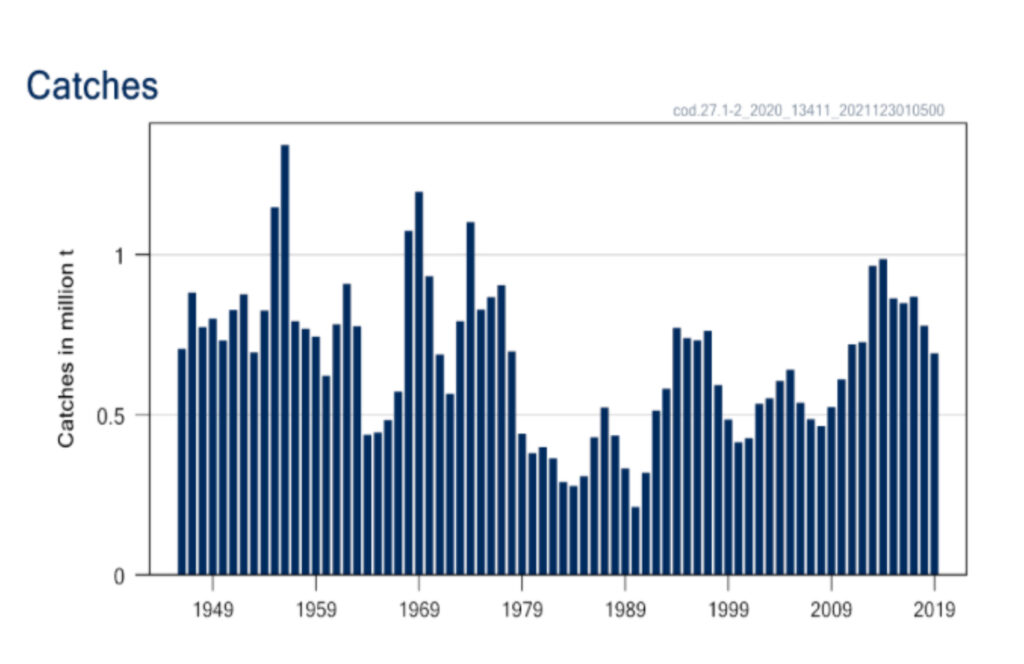

皮肉なことに震災は水産資源を強制的に、かつ一時的に回復させました。放射性物質の影響で漁獲できない、いわば強制的な海洋保護区ができました。そして対象となる漁業者に補償金が支払われたために、マダラ、ヒラメ、マサバなどの資源が一時的に回復したのです。

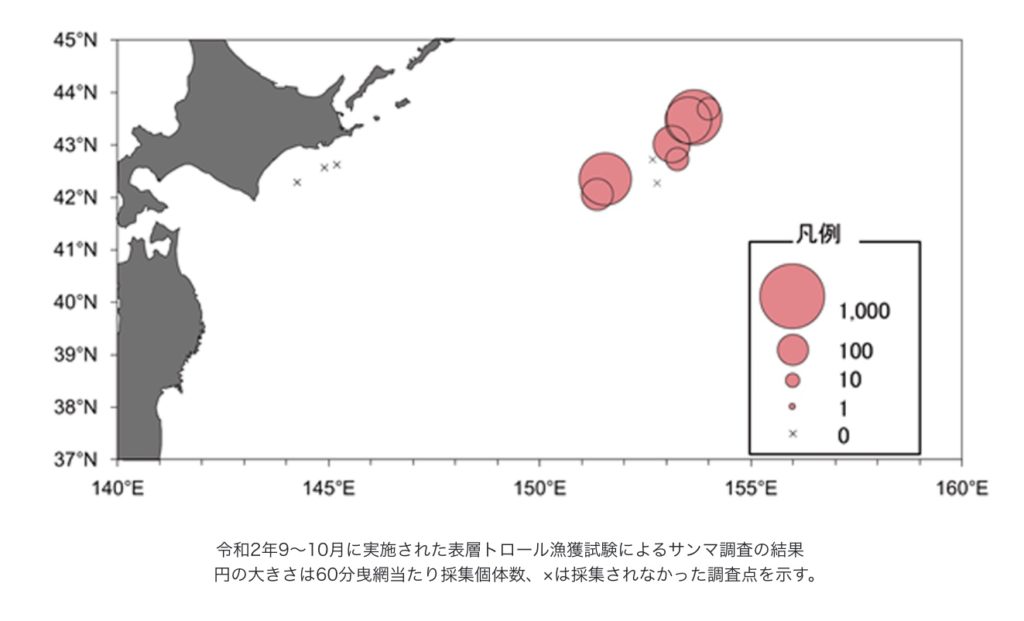

しかし、天が与えてくれた復活の機会は、水産資源管理が震災以前と変わらない自主管理や、獲り切れない漁獲枠であったために元の木阿弥になりつつあります。なぜ日本各地からイカナゴが消えていく環境で、福島のイカナゴは震災後一時的に期待されていたのか?なぜ、震災の翌年に34年ぶりにマサバが北海道道東沖に現れたのに、わずか6年でほとんど獲れなくなってしまったのか?

水産資源管理の不備が復活の芽を潰し、それが環境の変化や外国のせいへと責任転嫁されてしまい、日本人の多くはそう信じています。

どうするべきであったのか?

もしも震災後に北欧の資源管理を導入していたらどうなっていたでしょうか?一時的な大漁!は抑制され資源管理で生き延びた親魚はたくさんの卵を産み、そして産まれた幼魚は漁獲されないので、親魚になる機会を与えられます。

震災後、4分の3、8分の7といった補助で水産加工場が再建されました。震災前には手が出なかったフィレーやパッキングの最新の機械が、ドイツなどから次々に輸入されました。

しかしながら、肝心なものが不足。それは「魚の資源管理」でした。三陸で漁獲される魚の資源管理の不足が、加工する魚の不足を招き厳しい状況に拍車をかけているのです。

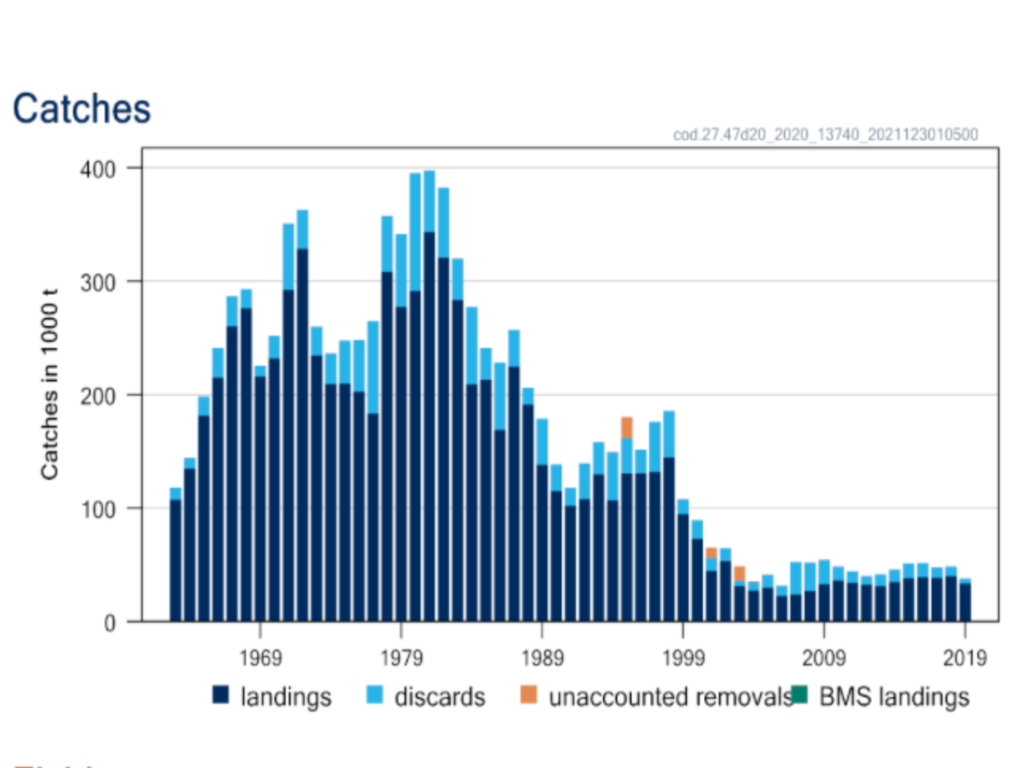

資源管理において世界で起きている成功例に目を背けてしまったことは余りにも代償は大きかったのです。さらに公海での資源管理ができていないことがサンマ資源の減少を招き、追い討ちをかけています。

一方で、2020年12月に施行された改正漁業法のような変化も起きています。ただし、その法律も水産資源が「国民共有の財産」になっていませんでした。また、資源管理の達成確率が北欧や北米では90-95%に対して、日本では50%以上といったように低く、骨抜きになっている恐れがあります。

震災後10年が経過し、日本の水産業が復活できる機会がありました。しかしその機会の多くは、見逃されて潰してしまいました。崖っぷちの今、その原因と解決方法を国民が理解し、共有することができるのか?

魚が減ったのは、海水温上昇や外国の漁船が獲ってしまうからであり、日本の資源管理は素晴らしいということではないことに気付かなければ、日本の漁業も水産業も、このまま共に崩壊するのです。

Fisk Japan HP

YouTubeはじめました おさかな研究所

漁獲量推移 011121.png)